La vida pasa inevitablemente y uno no se da cuenta hasta que alguien, por la calle o en cualquier parte, te mira y te llama señor mayor. Nunca sabes cuando ocurre exactamente, pero ocurre y ahí queda clavado para siempre. Entonces tomas consciencia de que pierdes vista, agilidad, ganas de arriesgar o de soportar según qué cosas. No toleras las traiciones, ni que te susurren por la espalda, ni los ruidos de los vecinos ni las molestias que antes no te importaban y que ahora resulta que parecen un mundo. Te haces mayor de repente y empiezan a salir todos los achaques. Te cuesta caminar, levantarte, moverte, incluso la cosa más leve, da pereza.

Sé que hacerse mayor no tiene nada que ver con la cronología ni la edad. Es más bien una actitud, pero cuando los de fuera empiezan a notar las torpezas, los cambios de humor, la falta de memoria, el cansancio o esa mirada melancólica pensando eso tan manido de que tiempos pasados siempre fueron mejores, es que uno, de repente, se ha convertido en un señor mayor.

El deporte desaparece de las rutinas y el sillón se convierte en el mejor aliado. Antes odiabas ver la tele y ahora empiezas a verla incluso con gusto, por eso de que te obliga de alguna manera a “desconectar”. Las sesiones de yoga se cambian por sesiones de siesta que, por otra parte, dicen que es el yoga ibérico. Empiezas a cogerle gustillo a cosas que antes detestabas y criticabas de los demás, sobre todo eso de detenerte de repente en una obra y quedarte embobado viendo como los otros, en plenas facultades, atienden a la construcción.

También estás de vuelta. Todo te da un poco igual y el activismo propio de la adolescencia empieza a convertirse en una especie de aburguesamiento inevitable. Empiezas a frecuentar las consultas médicas, te interesas por el club de petanca y cuando te das cuenta, tienes a una manada de cernícalos rodeándote para ver quien se lleva la mejor parte de la supuesta herencia.

La decadencia es extraña, pero todos la vivimos de alguna manera. Unos intentan disimularla vistiendo a la última, retocándose una y otra vez la cara con estiramientos que terminan deformando el rostro del alma. Otros bromean constantemente como si eso de la edad no fuera con ellos, viviendo en un cinismo constante que se entremezcla con excesivas dosis de hipocresía y falta de realidad.

Hacerse viejo tiene sus propios ritos. Hay un momento de limialidad, un lugar fronterizo que empieza con ese “señor mayor”. En esa frontera llegan los avisos y en algún momento, la aceptación. Preparamos, queramos o no, la travesía hacia la parca inevitable. La muerte aflora en el horizonte y cada vez nos suspira con mayor fuerza. Queramos o no queramos verla, está ahí, y acecha irremediablemente.

Así que estad atentos, porque en alguna traición inconsciente, ahora que están tan de moda, alguien podría advertir que estás entrando sutilmente en el club de los inútiles, y que pronto te aparcará en esos lugares donde apartan a los viejos y te llevarán de un lado para otro en una silla de ruedas por eso de ir más rápido a todas partes, de un pasillo a otro, de un aparcamiento a otro, en ese lugar que llaman asilo, que es como un refugio donde nos meten para que no nos vean.

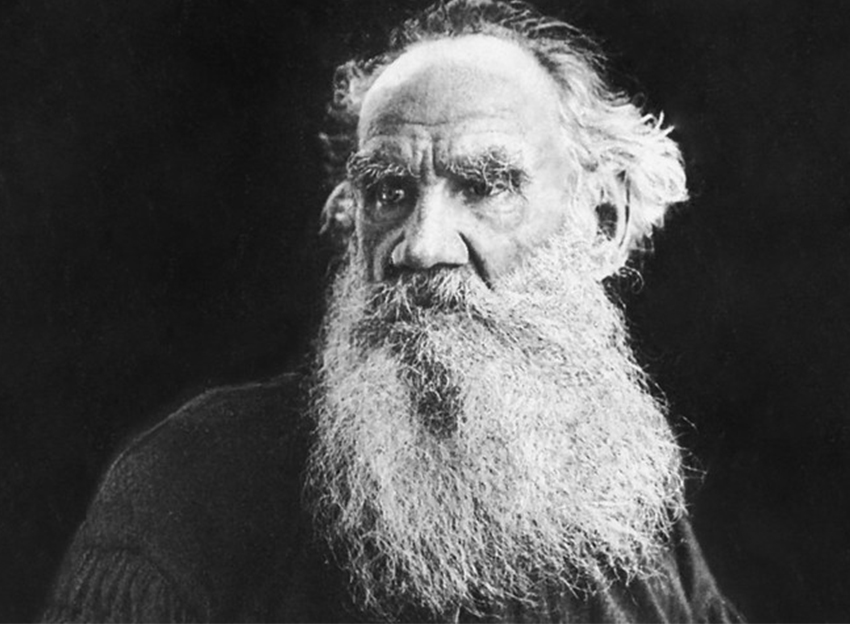

Sí queridos, nos hacemos mayores, y hay que estar atentos. Mirad de frente a la vida, holgados, rectos. No dejéis que las sutiles traiciones de los que aún son jóvenes ahoguen lo que te reste de felicidad. Mirad alto y mirad bien, aunque esto suponga una terrible paradoja, a nuestra edad. Muchos venerables ancianos crearon sus mejores obras antes de morir. Y cómo dijo el venerable Tolstoi, «la muerte no es más que un cambio de misión»