En las prestigiosas universidades, los doctos catedráticos y eminentes profesores contratados suelen utilizar una peculiar jerga que los dota de su merecido mérito académico ante los demás. Epistemología, disquisición, retórico, paradigmático, heurístico, teleología, fenomenología, dialéctica, metodología, prolegómenos, … Si la cosa no queda muy clara, el profesor emérito puede hacer gala de sus conocimientos añadiendo a la jerga palabras aún más complejas, como axiológico, exégesis, semiótica, antinomia, epifenómeno, ontología, hermenéutica, … Si ya quieres ser la leche de la leche y ser distinguido por culto y extremadamente exquisito y poseer un áurea especial, entonces añades palabrejas en latín, tales como a priori, praeludium, ad hoc, ad infinitum, ceteris paribus, de facto, ex nihilo, in situ, per se, sine qua non, tabula rasa… y si añades alguna en griego, lo petas: katharsis, gnothi seauton, eudaimonia, dialektikē, telos, …

Todo esto viene porque esta noche alguien se presentó en sueños diciendo que se llamaba Noa, y para poner énfasis en su nombre, lo repetía doblemente: Noa-Noa. Habría que recurrir a la hermenéutica de todo lo acontecido en el día de hoy para enlazar ese sueño con la propuesta de trabajo en el Csic para trabajar como antropólogo y etnógrafo en el instituto de antropología. Me imaginaba en la entrevista diciendo cosas trogloditas después de haber estado diez años viviendo en los bosques y montañas totalmente asalvajado, sin mucho contacto con la civilización excepto para lo prudencial, y sin nulo contacto con la academia, excepto con mi directora de tesis para enviarle cada cierto tiempo los avances de la investigación.

Noa-Noa venía del futuro para señalarme algo que ya no recuerdo, por esa fragilidad que los sueños poseen cuando pierdes el hilo que los conduce. Algo que decía, oye, recuerda cuando eras un tío culto y hablabas con cierta agilidad y valentía de cuestiones complejas, alejado de la queja constante del débil y fortaleciendo el discurso disruptivo con acciones ontológicas sobre el ser y su existencia. «Téiné merahi Noa Noa». Fragancia intensa y fresca, dicen los que saben.

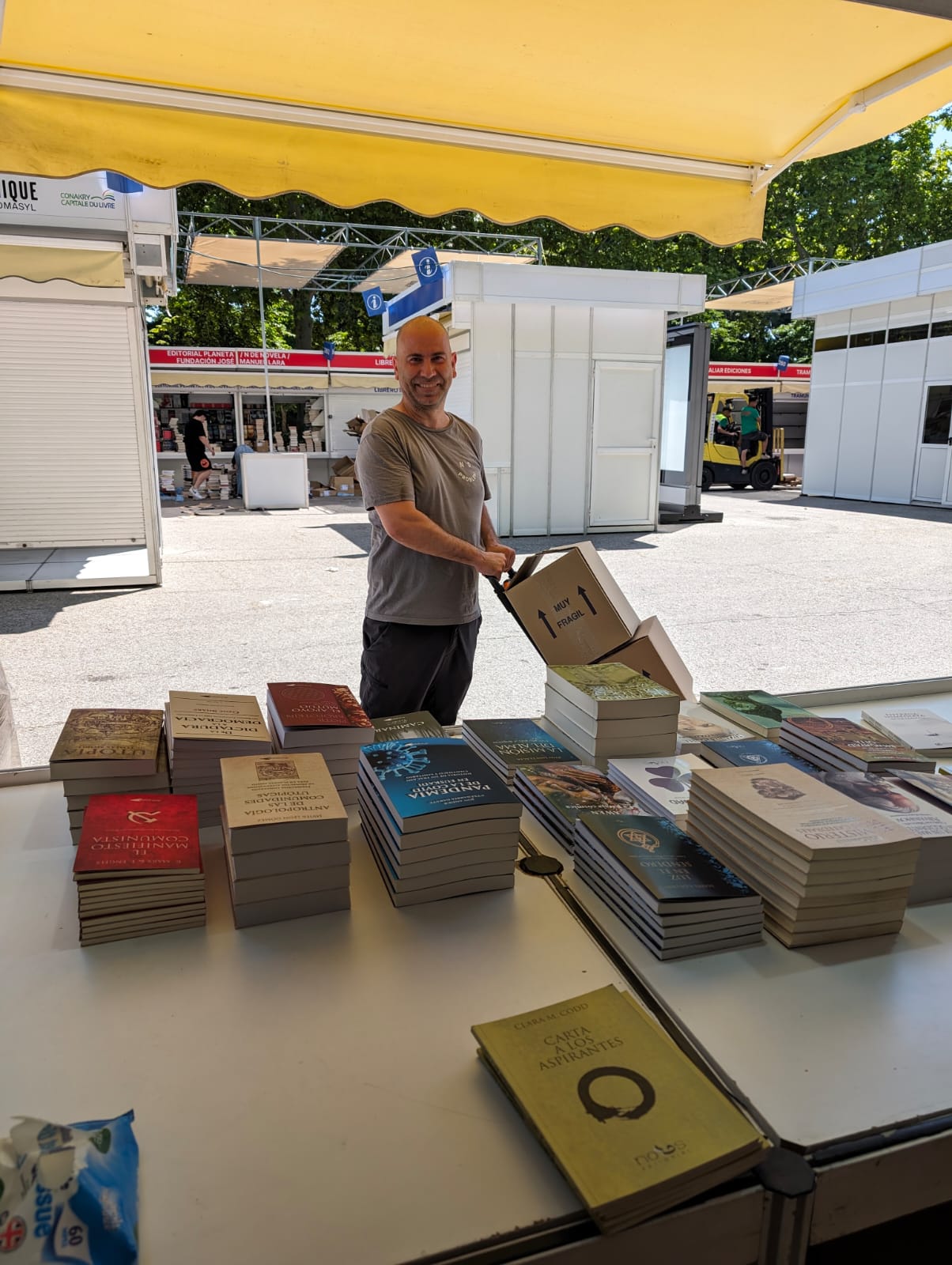

Ocho semanas y un día querida Noa Noa. Y un susto que me volvió a la fragilidad esta mañana temprano, al alba. Y luego cargar esos cientos de libros por el Retiro, sudando esa pesada carga, con la esperanza de que la caseta 217 se llene de gente con deseo de gnothi seauton y vengan todos a apoyar las nuevas utopías que justamente hoy se ponían milagrosamente en marcha, con sigilo y temeridad y celo y miedo.

Noa Noa, estamos en la recta final, y no sé a qué señor vender lo que resta de vida. El tiempo ahora sí que es oro, y no tengo ganas de malgastarlo en cosas baladís. Lo de arrastrar hoy las cajas hasta la caseta ha estado bien, por eso de hacer algo de deporte. Pero ahora los sueños tienen que volver como lo hacían en la infancia, y seguir soñando con cosas profundas como tú, Noa Noa, o como la semiótica o la exégesis de aquello que no se ve pero se intuye.

Intentaré superar el complejo que tenemos en este país con el inglés, como si el castellano no tuviera la suficiente fuerza como para dotarnos de mayor talla. Miraré a otro lado y soltaré algunas palabras en griego y latín si me preguntan algo en esa lengua intrusiva. La causa antropológica lo merece. Y la verdad es que me apetece ponerme el gorro de niño culto, hacer análisis ontológicos y volver al mundo de la academia aunque sea solo por un corto tiempo, lo justo para que Noa Noa se manifieste de nuevo, como una fragancia intensa y fresca, y parte de la nueva utopía quede construida. La pela es la pela, y ahora hace falta pela. O como diría si tuviera la toga de doctorsito: el vil metal constituye un elemento sine qua non, y en la coyuntura presente, es menester una considerable aportación pecuniaria proporcional a lo que acontezca.